私たちの生活や産業のあらゆる場面で、半導体はなくてはならない存在となっています。スマートフォンやゲーム機はもちろん、データセンター、AI処理、IoTデバイス、ドローン、さらには生成AIの台頭まで、多種多様な機器とシステムに組み込まれた半導体が、情報社会の根幹を支えています。高性能な処理能力、省電力性、通信性能、小型化といった要求に応えるため、IC(集積回路)は進化を続け、ますます多用途・高機能な姿へと発展してきました。

本記事では、社会インフラから身近な電子機器まで、半導体が果たす役割とその重要性について、各分野の活用事例を交えながら解説します。

データセンターにおける半導体の重要性

データセンターは、企業や公共機関の基幹システムを支える中枢施設であり、サーバーやストレージ、ネットワーク機器を効率的に管理・運用するための高度なインフラが整えられています。

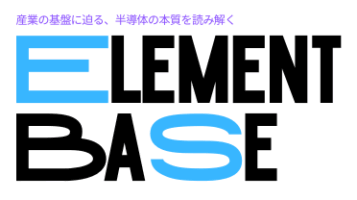

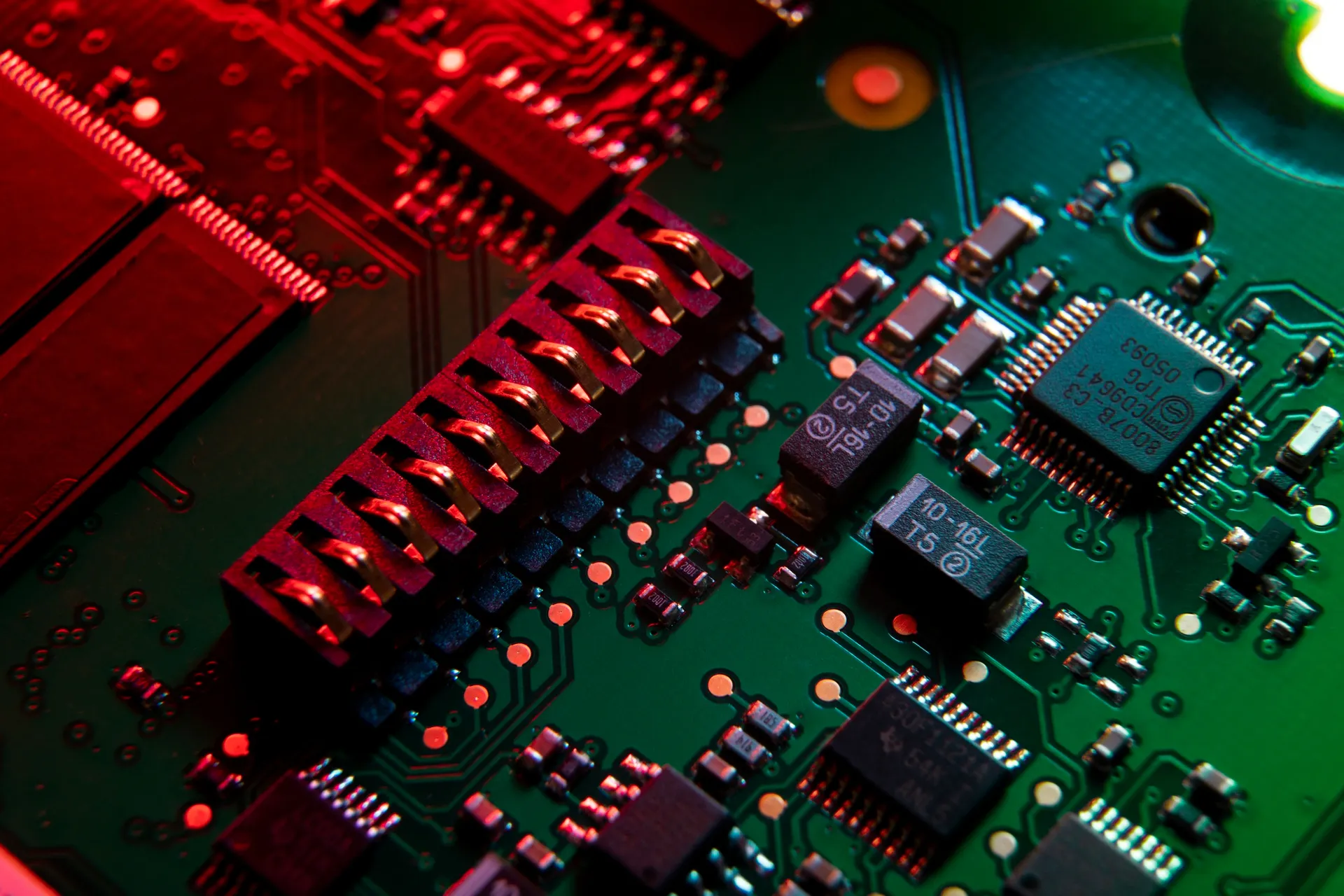

内部では、インテルのXeonやAMDのEPYCといった高性能サーバー向けMPUをはじめ、並列演算能力に優れたGPU、大規模データ処理を担うアプリケーションプロセッサ、柔軟な処理変更が可能なFPGA、高速アクセスに不可欠なDRAMやフラッシュメモリ、さらに通信を最適化するICが大量に使用されています。

これらは、AI学習やビッグデータ解析、クラウドサービスの高速応答性を支える要となっており、データセンターの処理能力を左右する重要なコンポーネントです。

ハイパースケール化による社会的影響

近年は、大手IT企業が運営するハイパースケールデータセンターが世界各地で建設され、数十万台規模のサーバー群が稼働しています。

これに伴い、消費電力の増加や冷却用水の大量使用といった環境負荷が顕著となり、地域社会や行政からの規制や対策要求が強まっています。再生可能エネルギーの活用、液浸冷却や高効率空調システムなどの省エネ技術の導入は必須となりつつあります。

また、データセンターの持続可能性が企業のESG評価や競争力に直結するため、設備や半導体の低消費電力化・高効率化が急速に進められています。

AIとディープラーニングを支える半導体

AI(人工知能)は「知的なコンピュータプログラムを創出する科学技術」として発展を続けていますが、なかでもディープラーニングは、脳の神経回路に類似した多層構造のニューラルネットワークを用いて、音声認識や画像解析、言語理解などを高度に実現する技術です。

こうした複雑な処理を支えるために、GoogleのTPU(Tensor Processing Unit)、AppleのAシリーズチップ、IntelのXPU、IBMのTelumプロセッサなど、AI演算に特化した専用半導体が次々と開発されています。これらのチップは、演算速度と電力効率の両立を図りながら、深層学習における並列計算や行列演算などを高精度で処理します。

LLMと生成AIの登場による半導体需要の拡大

近年、ChatGPTをはじめとする生成AI(Generative AI)の登場により、AIの利用は創作や設計などの創造的分野にも広がりを見せています。これを可能にするのがLLM(大規模言語モデル)であり、数十億から数千億のパラメータを学習し、自然な文章を生成するためには、従来のAIとは比較にならないほどの演算能力とストレージ帯域が求められます。

このため、高性能GPUの並列動作や、HBM(高帯域幅メモリ)などの高速メモリへの需要が爆発的に増加しており、半導体市場に大きな追い風をもたらしています。特にAIアクセラレータをリードするNVIDIAなどの成長は、この潮流を象徴しています。AIの進化とともに、演算処理を支える半導体の革新はますます重要性を増しているのです。

クラウドAIとエッジAIの違い

従来のAIは、膨大な演算リソースを必要とするため、クラウド上の大規模なデータセンターで集中的に処理されてきました。GPUやCPUを数千単位で並列稼働させ、学習データの解析や推論を効率的に実行することで、自然言語処理や画像認識、音声解析などの高度なAIサービスを支えています。

このクラウドAIのモデルは、柔軟なスケーリングと運用効率の高さから、多くの企業や研究機関に利用されています。ただし、大容量データの送受信やリアルタイム性には課題が残ります。

こうした課題を補う存在として注目されているのが「エッジAI」です。エッジAIでは、データ処理をクラウドに頼らず、端末や機器内で行うため、通信遅延の最小化やプライバシー保護、通信コストの削減が可能になります。監視カメラやスマート家電、産業機器など、現場でのリアルタイムな判断や反応が求められる用途で導入が進んでいます。

また、近年はAIPC(AI対応パソコン)のように、NPU(Neural Processing Unit)を搭載した端末も登場。これにより、従来のCPU・GPUに加え、AI特化の演算処理がローカル環境で高速かつ省電力で実現可能になり、画像処理や音声アシスト、セキュリティ機能などがより高度に最適化されています。

今後、クラウドAIとエッジAIの使い分けによって、より多様なAI利活用の展開が期待されています。

IoTとDXを支える半導体技術

IoT(モノのインターネット)とDX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代社会のあらゆる分野に変革をもたらしています。家庭から工場、医療現場、インフラ管理に至るまで、あらゆる「モノ」がネットワークと接続され、リアルタイムに情報を収集・共有・分析する仕組みが急速に広がっています。

この変革の根幹を支えているのが、センサー、信号処理、通信、電源制御といった役割を果たす多様な半導体技術です。IoT端末の小型化・高性能化と、膨大なデータを瞬時に処理・解析できる環境を実現するため、これらの半導体は日々進化を遂げています。

今や、IoTとDXの実現は、単なるデバイスやネットワークの連携にとどまらず、半導体の性能と機能の高度な融合にかかっているといえるでしょう。

センサーと信号処理の連携

IoTシステムでは、現実世界のあらゆる物理情報をデジタル化することが重要です。そのために活用されるのが、MEMS(微小電気機械システム)やCMOS(相補型MOS)技術を用いた多種多様なセンサーです。温度や湿度、加速度、ジャイロ(回転)、気圧、照度、音声、画像などを検出するこれらのセンサーは、生活環境や産業機器の状態をリアルタイムで把握するために欠かせない存在です。

取得された信号は非常に微弱なアナログ信号であるため、まずアナログICで増幅・フィルタリングされ、ADC(アナログ・デジタル変換器)によりデジタルデータに変換されます。続いて、MCU(マイクロコントローラ)によるロジック処理や判断が行われ、場合によってはDAC(デジタル・アナログ変換器)で出力制御信号として再びアナログ化されます。

これら一連の処理には複数の半導体ICが緊密に連携しており、信号の精度と応答性を高めることがIoTの信頼性向上につながります。

ゲートウェイ端末での事前処理

センサーが大量に導入されたIoT環境では、すべてのデータをそのままクラウドに送信すると、通信回線やクラウド側の負荷が大きくなります。これを避けるために、データの一次処理や集約を行う「エッジゲートウェイ」の存在が重要となります。

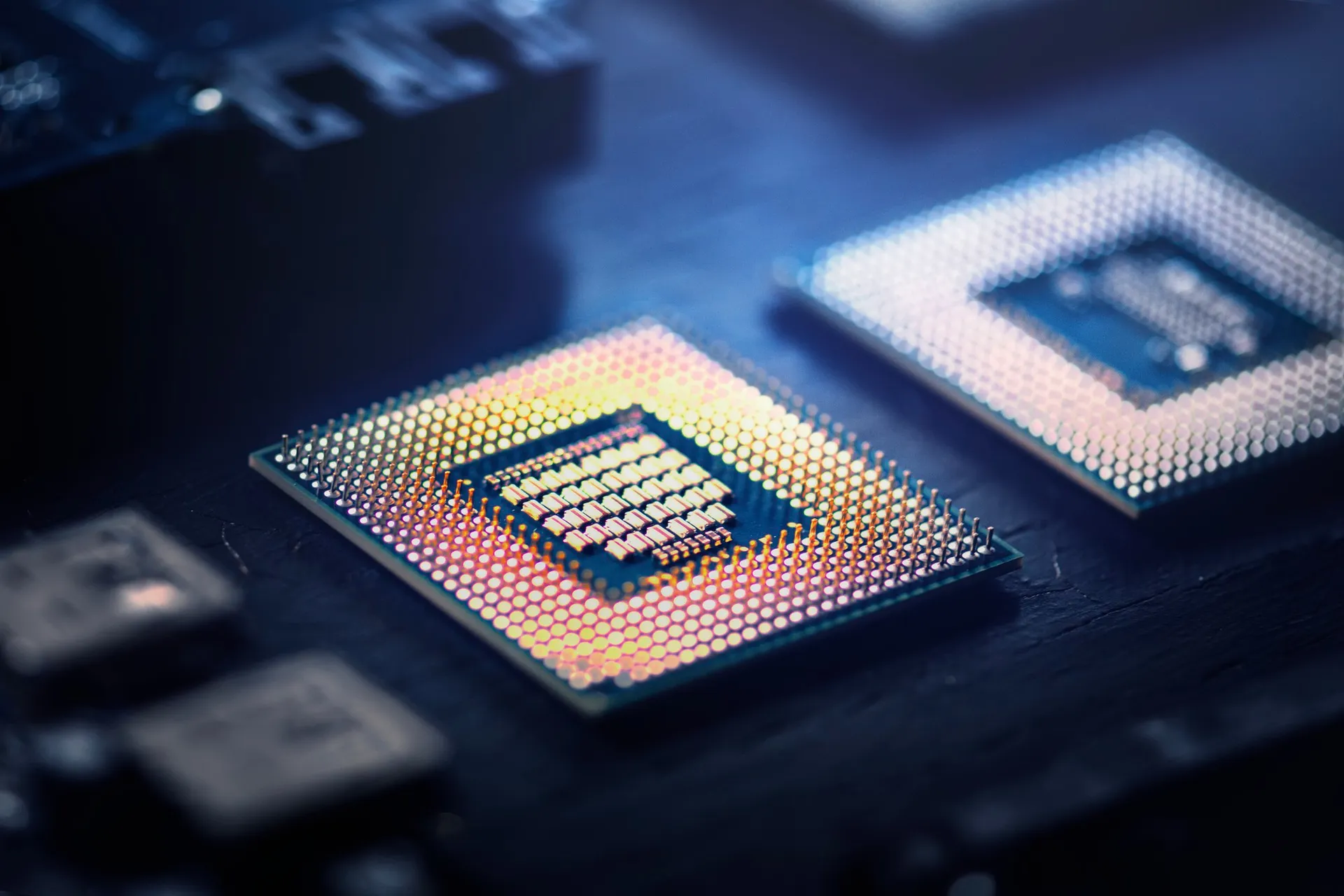

ゲートウェイ端末では、SoC(System on Chip)や高性能なCPUが搭載されており、収集したセンサーデータをフィルタリング・統計処理・異常検知などの初期解析にかけることで、必要なデータのみをクラウドに送信します。

このローカル処理により、全体の通信量を削減できるだけでなく、リアルタイム性やセキュリティも向上します。産業用IoTやスマートホーム、スマートシティなどの分野で、このゲートウェイ処理の役割は今後ますます重要になると考えられています。

ドローンに搭載される半導体の構成

ドローンは、建設現場やインフラ点検、災害対応など多様な現場での活用が広がっており、その中核を成すのが高度に集積された半導体群です。機体には、画像や音声、温度、加速度などをリアルタイムに取得するための各種センサーが搭載されており、MEMS加速度センサーや赤外線温度センサー、CMOSイメージセンサーなどが使われます。これらのセンサーから得られた情報は、マイクロコントローラ(MCU)やデジタル信号処理プロセッサ(DSP)によって即座に処理され、機体の制御や安定飛行に反映されます。

また、位置情報の取得や遠隔操作のためには、ネットワーク接続を担う通信ICやGNSSモジュールが不可欠です。さらに、モーターや各種アクチュエーターを駆動するためには、高効率かつ高耐久なパワー半導体(MOSFETやIGBTなど)が組み合わされ、消費電力と応答性の最適化が図られています。こうした要素技術の高度な融合により、ドローンは過酷な現場においても正確かつ安定した飛行とデータ取得が可能になっているのです。

まとめ

半導体は、単なる「部品」ではなく、社会全体の進化と密接に関わる「原動力」です。AIやクラウド、エッジ処理、IoT、DX、ドローンといった先端技術の裏側には、常に高機能なICの存在があります。用途に応じて最適化されたプロセッサやセンサー、通信モジュールが連携し、私たちの暮らしをより快適に、安全に、効率的に変え続けています。今後も半導体の進化は止まることなく、新たな技術革新の鍵を握り続けるでしょう。未来の社会を支えるその存在に、今あらためて注目が集まっています。