半導体ICは、私たちの生活に欠かせないあらゆる電子機器の中核を担っています。スマートフォンやパソコン、自動車、家電、産業機器に至るまで、用途に応じた多種多様なICが組み込まれ、それぞれが特定の機能を果たしています。

本記事では、ICの代表的な分類である「プロセッサ系IC」「専用用途IC」「機能IC」の3つに焦点を当て、それぞれの役割と技術的特徴をわかりやすく解説します。基本的な構造や用途の違いを理解することで、半導体技術の全体像がよりクリアに見えてくるはずです。

MOSトランジスタによるICの基盤構造

集積回路(IC)は、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)を基本構成要素として構築されます。MOSFETは、ゲート電圧によってチャネルの導通を制御するスイッチ素子であり、極めて高い集積度と低消費電力性能を実現できる点が大きな特長です。

このMOS構造は、微細化・多層化に優れた適応性を持ち、現在のナノメートル世代の半導体製造技術にも対応しています。そのため、汎用プロセッサからスマートフォン、AIチップに至るまで、現代のほぼすべてのIC設計で中核を担う存在となっています。

さらに、MOSトランジスタを用いたICは、デジタル演算処理、アナログ信号増幅、電源制御、センサー信号の読み取り、通信制御など、幅広い分野で不可欠です。各ICはその用途や機能によって最適化された設計が施されており、製品全体の応答性、エネルギー効率、機能統合度に直結します。

ICの根幹にあるMOSトランジスタの理解は、半導体設計や製品選定の第一歩であり、今後の技術革新を読み解く基礎でもあります。

情報を記憶するメモリ系IC

メモリ系ICは、情報を一時的または恒久的に保存する役割を担い、デジタル機器の根幹を支える存在です。なかでも揮発性メモリと不揮発性メモリは、その特性と用途において明確な違いがあります。

揮発性メモリ

揮発性メモリで代表的なDRAM(Dynamic Random Access Memory)は、1つのトランジスタと1つのコンデンサで1ビットを構成しており、集積度が高く製造コストを抑えやすい点が大きな利点です。しかし、コンデンサが保持する電荷が時間とともに失われてしまうため、一定周期でリフレッシュ動作が必要となります。この動作は電力と制御回路を必要としますが、構造の単純さからパソコンやサーバーの主記憶装置として広く利用されています。

一方、SRAM(Static Random Access Memory)は、1ビットあたり6トランジスタからなるフリップフロップ構造を採用し、電源が供給されている限りデータを保持し続けます。リフレッシュが不要なうえ、アクセス速度が非常に高速であることから、CPU内部のL1/L2キャッシュなど、瞬時の応答性が求められる領域で重宝されます。高性能な反面、構造が複雑でセル面積も大きいため、大容量化には向いていません。

不揮発性メモリ

不揮発性メモリとして主流のNAND型フラッシュメモリは、書き換え可能な構造を持ちながら、電源を切ってもデータを保持できる特性があります。セルの配列を垂直方向に重ねる3D NAND技術によって、近年では大容量・高速・高耐久といった要件にも対応できるようになり、スマートフォンやSSD、USBメモリなどのストレージデバイスで広く採用されています。

これに対し、NOR型フラッシュメモリはセルが並列接続されているため、ランダムアクセスに強く、読み出し速度に優れています。この特性から、ファームウェアや起動コードなど頻繁な書き換えが不要で、安定した読み出しが求められる領域に適しており、マイクロコントローラのプログラム格納領域などに多く使用されています。

このように、メモリICは揮発性・不揮発性の特性を活かしながら、処理速度、容量、電力効率、コストといった複数の要素を天秤にかけて最適な使い分けが行われています。それぞれの構造や応答性を理解することは、システム設計や半導体選定のうえで欠かせない視点となります。

処理機能を担うプロセッサ系IC

デジタル機器の頭脳として動作するのが、演算処理を担うプロセッサ系ICです。MPU(マイクロプロセッサ)やMCU(マイコン)、GPU、DSPなどが代表格であり、それぞれの用途や性能要件に応じて設計されています。演算能力、処理速度、省電力性といった多様な要素が求められる中で、これらのICは情報処理の中枢として重要な役割を果たしています。

MPU(マイクロプロセッサ)

MPU(マイクロプロセッサ)は、汎用計算処理を司るコンピューティングの中心的存在です。

パソコン、スマートフォン、タブレットといった情報端末はもちろん、サーバーや高性能ワークステーションにも搭載されており、主に複雑なアルゴリズムの実行やマルチタスク処理を担います。MPUは演算性能を最優先した構成となっており、内部にはキャッシュメモリや複数の演算ユニットを備えることで、並列処理や高速応答を可能にしています。

命令セットのアーキテクチャとしては、インテル系に代表されるCISC(Complex Instruction Set Computer)と、ARM系に代表されるRISC(Reduced Instruction Set Computer)の2系統があり、それぞれ異なる設計思想を持ちます。CISCは1命令で複雑な処理を実現できる反面、回路が複雑化しやすい傾向があります。これに対し、RISCは命令を単純かつ均一に保つことで、回路の小型化・省電力化・高速化が実現され、スマートフォンやIoT機器向けMPUの主流となっています。

近年ではAI推論やグラフィックス処理の一部をオフロードするため、GPUやNPU(Neural Processing Unit)との連携を前提としたマルチプロセッサ化も進みつつあり、MPUの役割は単なるCPUコアにとどまらず、より広範な統合プロセッサ群の中核を担う存在となっています。

MCU(マイコン)

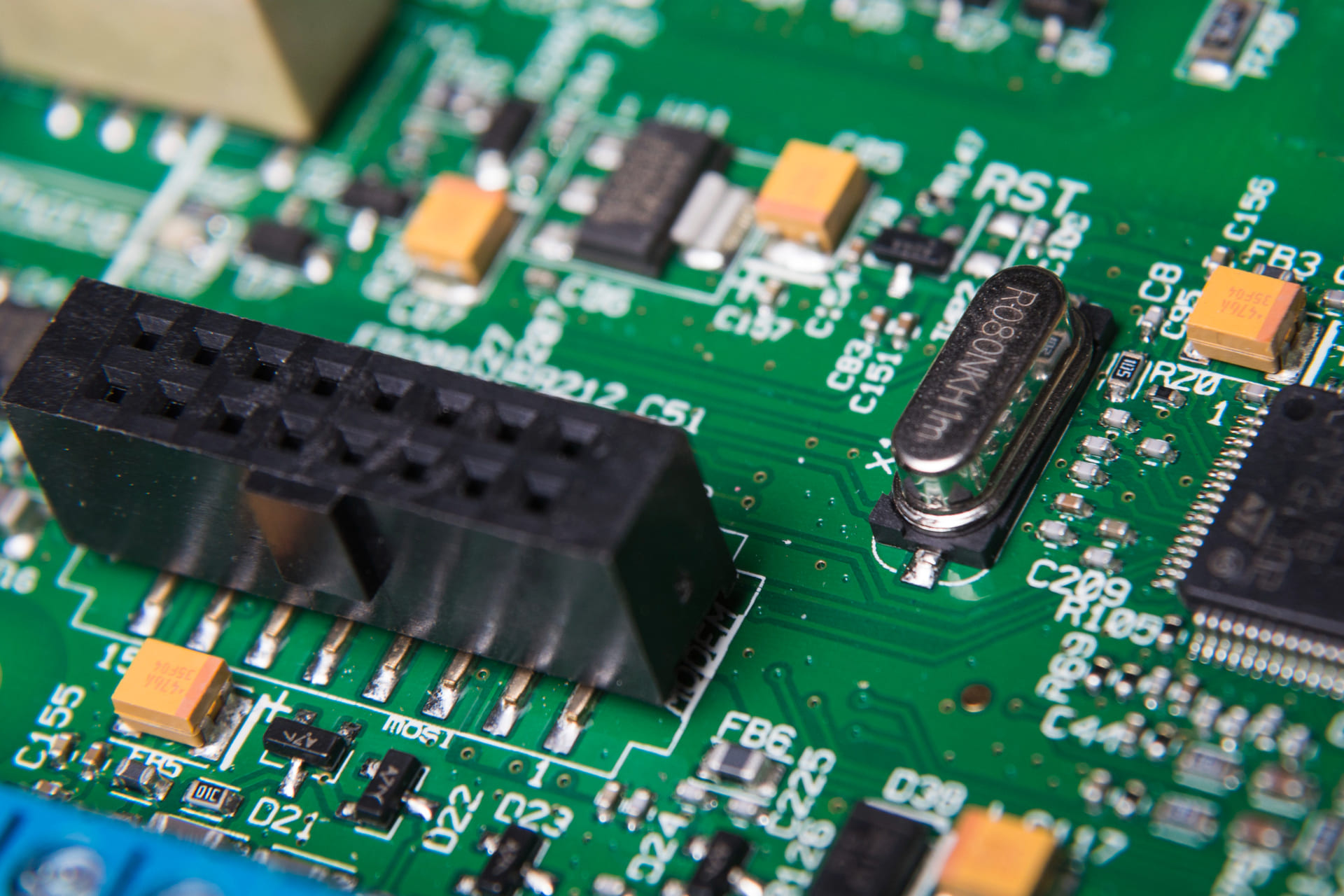

MCU(マイクロコントローラ)は、制御系用途に最適化された低消費電力・高集積のプロセッサです。

演算処理だけでなく、タイマー、ADコンバータ、UART、PWM、GPIOなどの周辺機能を1チップ内に統合し、電源投入後すぐに動作を開始できる即応性と安定性を備えています。この特性から、白物家電、自動車のECU、産業機械、計測機器、さらには近年急増しているIoTデバイスなど、あらゆる「組み込み用途」での利用が拡大しています。

MCUは、リアルタイム処理やインターフェース制御などをローパワーかつ短時間でこなすことが求められる場面において、OSを必要とせずスタンドアロンで動作する設計が一般的です。近年では、セキュリティや無線通信機能を搭載した高機能マイコンも登場しており、単なる制御デバイスの枠を超えて、センシングから制御、通信までを一手に担う「小さな司令塔」としての役割を果たしています。

MPUとMCUはどちらも「プロセッサ」という共通点を持ちながらも、その設計思想、用途、求められる性能が大きく異なります。汎用計算処理を担うMPUと、制御処理に特化したMCUは、それぞれの得意分野で電子機器の進化を支え続けています。

特定用途に最適化された専用IC

あらかじめ用途が明確な機器や製品では、汎用性よりも機能特化を優先したIC設計が効果的です。この領域を担うのが、ASIC(特定用途向けIC)やFPGAなどのカスタマイズ可能なIC群です。特定の処理や制御に最適化されているため、応答性・性能・消費電力のバランスに優れ、通信機器やAI推論、ストレージ制御など、高度な用途で広く活用されています。

GPUとDSP

GPU(Graphics Processing Unit)は、本来は画像描画処理の高速化を目的として開発されたプロセッサです。しかし、その本質は多数の演算ユニットを同時に動作させる“並列処理能力の高さ”にあります。従来のCPUが直列的な処理に強みを持つのに対し、GPUは一度に大量のデータを同時処理する能力に長けており、3Dグラフィックスや映像処理、さらには機械学習やディープラーニングにおける行列演算でも威力を発揮します。

特にAI分野では、推論や学習の過程で膨大な演算が必要とされるため、GPUは高速かつ効率的な演算基盤として不可欠な存在になっています。GPGPU(General Purpose computing on GPU)と呼ばれる汎用的な計算用途への応用も拡大しており、医療シミュレーションや金融分析、CAEなどの分野でも活用が進んでいます。

一方、DSP(Digital Signal Processor)は、デジタル信号の高速演算に特化したアーキテクチャを持つプロセッサです。フィルタリング、FFT(高速フーリエ変換)、変調・復調などの演算をリアルタイムに処理できる能力を備えており、音声・画像・通信といった信号処理の現場で広く利用されています。DSPはハードウェアに組み込みやすく、省電力・低遅延で高精度な処理を実現できるため、携帯電話、デジタルオーディオ、レーダー、医療機器など、多彩なアプリケーションで重宝されています。

FPGA

FPGA(Field Programmable Gate Array)は、固定された機能を持つ従来のICとは異なり、開発者が後から内部の論理回路をプログラムによって再構成できるデバイスです。内部には多数のロジックセルと配線リソースが配置されており、設計者は用途に応じて回路構成や演算フローを自由に設定することが可能です。

この柔軟性により、FPGAは新規開発の試作段階や小ロット製品における迅速な設計検証に適しているだけでなく、高速信号処理や制御回路、AI推論エンジン、さらにはIoT・通信基地局などの高機能化が進む分野で広く採用されています。ASICのようなカスタムICと比べて、設計変更がソフトウェアで完結するため、開発期間の短縮やバージョンアップ対応も柔軟です。

さらに、最近ではSoC型FPGA(CPUコア内蔵型)も登場しており、ソフトウェア処理とハードウェア処理をハイブリッドに構成できるプラットフォームとして、エッジAIや車載システムなど、リアルタイム性と柔軟性の両立が求められる領域での活躍が期待されています。

信号変換や物理量検出を担う機能IC

実世界の物理量を正確にとらえ、電子的な処理へと橋渡しするのが、信号変換やセンシングを担う機能ICです。アナログとデジタルをつなぐA/D・D/Aコンバータをはじめ、温度や加速度、光などを検出するセンサーIC、そして電圧や電流を安定供給する電源IC群まで、多彩なラインアップが存在します。電子システムの安定動作と高精度な応答を支える基盤的存在といえるでしょう。

A/D・D/AコンバータとセンサーIC

現実世界の情報は多くが連続的なアナログ信号で構成されており、それを処理・制御するためにはデジタル回路との橋渡しが必要です。この役割を担うのがA/Dコンバータ(ADC)とD/Aコンバータ(DAC)です。

ADCは、温度・光・音・加速度などのアナログ信号を一定の分解能でデジタルデータへと変換し、マイコンやプロセッサが扱える形式にします。反対に、DACはデジタル処理されたデータをアナログ信号に戻すことで、音声出力やアナログ制御などに活用されます。これらの変換回路は、医療機器・計測機器・オーディオ機器・産業用センサーに至るまで、幅広い分野で中核的な役割を果たしています。

また、センサーといえば、画像を電気信号に変換するイメージセンサーや、加速度・ジャイロ・圧力などを微細構造で捉えるMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)センサーが代表格です。これらは単なるセンシング素子にとどまらず、ADC機能や前処理ロジックを統合した“センサーIC”として進化しており、自動運転、スマートフォン、ウェアラブル端末の精密センシングに欠かせない構成要素となっています。

アナログICとパワーIC

デジタル回路が論理演算や記憶を担う一方で、アナログICは電圧・電流の連続的な変化を緻密に制御する領域を担います。なかでも、電圧レギュレータやLDO(低ドロップアウト)レギュレータなどの電源ICは、電子回路全体に対して安定した電力を供給し、ノイズ除去や過電圧保護といった信頼性確保の要です。

こうしたアナログICは、1チップに複数の電圧系統を内包するSoCやFPGAにとって必須の補完回路であり、システム全体の性能や寿命を左右する重要部品といえます。

さらに、より高電圧・高電流の環境で使用されるのがパワーICです。これは、MOSFETやIGBTを用いたスイッチング制御、昇降圧回路、電源供給・制御を行う高機能なデバイスで、電動車のモーター駆動や産業用ロボットの動力制御など、高負荷・高耐久性が要求される領域での電力管理に不可欠です。

近年では、GaN(窒化ガリウム)やSiC(炭化ケイ素)といった次世代パワー半導体材料の採用が進み、従来のシリコンでは実現できなかった高効率化・小型化が可能になりつつあります。

これらのアナログ/パワー系ICは、目立たないながらも回路全体の安定稼働を支える「縁の下の力持ち」として、すべての電子機器に不可欠な存在となっています。デジタル化が進む時代にあっても、アナログ制御の重要性はむしろ高まっており、今後も進化が続く分野です。

システムを1チップ化するSoCの重要性

SoC(System on Chip)は、ひとつの半導体チップ上に、システム全体を構成するためのあらゆる回路を集約した統合型デバイスです。従来は個別に分かれていたCPU(中央演算処理装置)、GPU(画像処理プロセッサ)、メモリコントローラ、I/O制御回路、通信モジュール(Wi-Fi、Bluetooth、LTEなど)、さらにはAI推論エンジンや暗号化ユニットまでが、一枚のシリコン基板上に設計・配置されていることが最大の特長です。

特にスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器、IoTデバイス、ウェアラブル端末といった省電力かつ高集積が求められる分野では、SoCの導入がスタンダードとなっています。設計の自由度が高く、用途に応じた最適なプロセッサ構成を実現できるため、処理効率・応答速度・消費電力・製造コストのバランスに優れたシステム構築が可能になります。

SoCの最大の利点は、「ワンチップでシステム全体をまかなえる」ことによる小型化と低消費電力化です。データ転送がチップ内部で完結するため、バス遅延が少なく通信ロスも最小限に抑えられます。また、基板上の配線数や部品点数も大幅に削減でき、製品の設計・製造における工数とコストを大きく下げることにもつながります。

加えて近年では、エッジAI処理やセキュアブート機能などを組み込んだ高度なSoCも登場しており、クラウドに依存しないリアルタイム処理や、高度な暗号処理・セキュリティ対策を必要とする産業用途や車載システムでも広く活用され始めています。

このようにSoCは、単なる部品の集積ではなく、高性能・省電力・多機能を一体化した“システムそのもの”を担う次世代ICとして、今後のあらゆるエレクトロニクス製品における中核的存在であり続けるといえます。

まとめ

本記事では、ICの主要な機能別分類として「処理機能を担うプロセッサ系IC」「特定用途に最適化された専用IC」「信号変換や物理量検出を担う機能IC」の3領域について解説しました。演算処理に特化したMPUやMCU、特定処理向けに最適化されたFPGAやASIC、さらにはセンサーや電源制御を担うアナログICやパワーICなど、それぞれのICは目的に応じて精緻に設計されており、電子機器の機能性と効率性を支えています。今後の技術革新においても、こうしたICの進化と連携は、よりスマートで高性能なデバイス実現の鍵となるでしょう。自社に必要な半導体をお探しなら半導体の専門商社がおすすめです。500万点の半導体から最適なものを提案してもらえます。半導体は専門家に相談するとよいでしょう。