2020年以降、世界中で深刻な半導体不足が発生し、自動車の納車遅延や家電製品の品薄、産業機器の修理不能といった影響が私たちの暮らしにまで及びました。

原因は一過性のトラブルではなく、5GやDXの進展による需要の急拡大、コロナ禍に伴う生産と物流の混乱、米中対立を背景とした地政学的リスクなど、多岐にわたります。こうした状況は、半導体が単なる電子部品ではなく、社会インフラの根幹を成す存在であることを浮き彫りにしました。

本記事では、半導体不足が起きた背景とその社会的・経済的・政治的要因、さらには今後求められる安定供給体制について整理していきます。

半導体不足が示した「見えないインフラ」の脆弱性

私たちの生活は、あらゆる場面で半導体に支えられています。スマートフォンやパソコン、家電製品はもちろん、車や電車、医療機器、工場の機械にいたるまで、その中心には必ずといっていいほど半導体が存在します。しかし、その存在はあまりにも当たり前になっており、一般には意識されることがほとんどありませんでした。

ところが、2020年以降に深刻化した半導体不足により、こうした“見えないインフラ”の脆さが一気に露呈。納車遅延や家電の品薄、設備の修理待ちといった問題が身近に起こることで、私たちは初めて半導体が社会全体を支える基盤であることを実感するようになったのです。

2020年からの世界的な供給不足と回復の動き

2020年初頭、新型コロナウイルスの世界的流行と同時に始まった半導体の供給不足は、瞬く間にグローバルな問題へと発展しました。製造工場の稼働停止や部材不足、物流網の混乱が重なり、半導体の生産体制は大きく損なわれました。一方で、巣ごもり需要の高まりにより、ノートPCやスマートフォン、家庭用ゲーム機、医療機器などの需要が急増し、供給とのバランスが大きく崩れました。

この深刻な不足は2022年半ばまで続きましたが、2023年以降は一部の製品で回復が見え始め、企業や各国政府による増産・分散施策の効果も徐々に表れつつあります。2025年には業界全体が再び成長軌道に乗ると予想されています。

この未曾有の事態により、半導体は単なる電子部品ではなく、情報社会・エネルギー・安全保障・経済戦略と密接に関わる「社会のインフラ」であるという認識が急速に広がりました。産業構造の根幹を担う存在としての重みが、企業や国の政策レベルで再確認される契機となったのです。

身近に迫った「納品できない社会」

かつては業界内の専門用語に過ぎなかった「半導体不足」という言葉が、今ではニュースやSNSを通じて一般にも浸透しています。例えば、自動車の納期が半年以上遅延、給湯器や冷蔵庫といった生活家電の修理が「部品未入荷」で止まるといった現象が頻発しました。店舗の在庫が一向に補充されず、注文しても届かない――。それはつまり、「モノが手に入らない社会」へと私たちが踏み込んでいたことを意味します。

こうした混乱の原因は単純な生産力不足にとどまりません。パンデミックを契機とする需要構造の変化、製造拠点の地域集中、原材料供給の停滞、物流網の麻痺、さらには地政学リスクといった複合的な社会的・経済的要因が、サプライチェーンのあらゆる部分で脆弱性を露呈させた結果といえます。

半導体不足の3つの要因

2020年以降、世界を混乱に陥れた半導体不足は、一時的なトラブルではなく、多層的な要因が複雑に絡み合った構造的な問題でした。単に生産量が足りなかったという単純な話ではなく、背景には技術革新による需要の急増、自然災害や事故といった突発的な出来事、さらには国際政治の緊張までが影響しています。

本章では、半導体不足を引き起こした主な3つの要因を「社会的要因」「経済的要因」「政治的要因」に分類し、それぞれの影響の大きさと現状について詳しく見ていきます。

社会的要因「5G・DXとコロナによる需要急増」

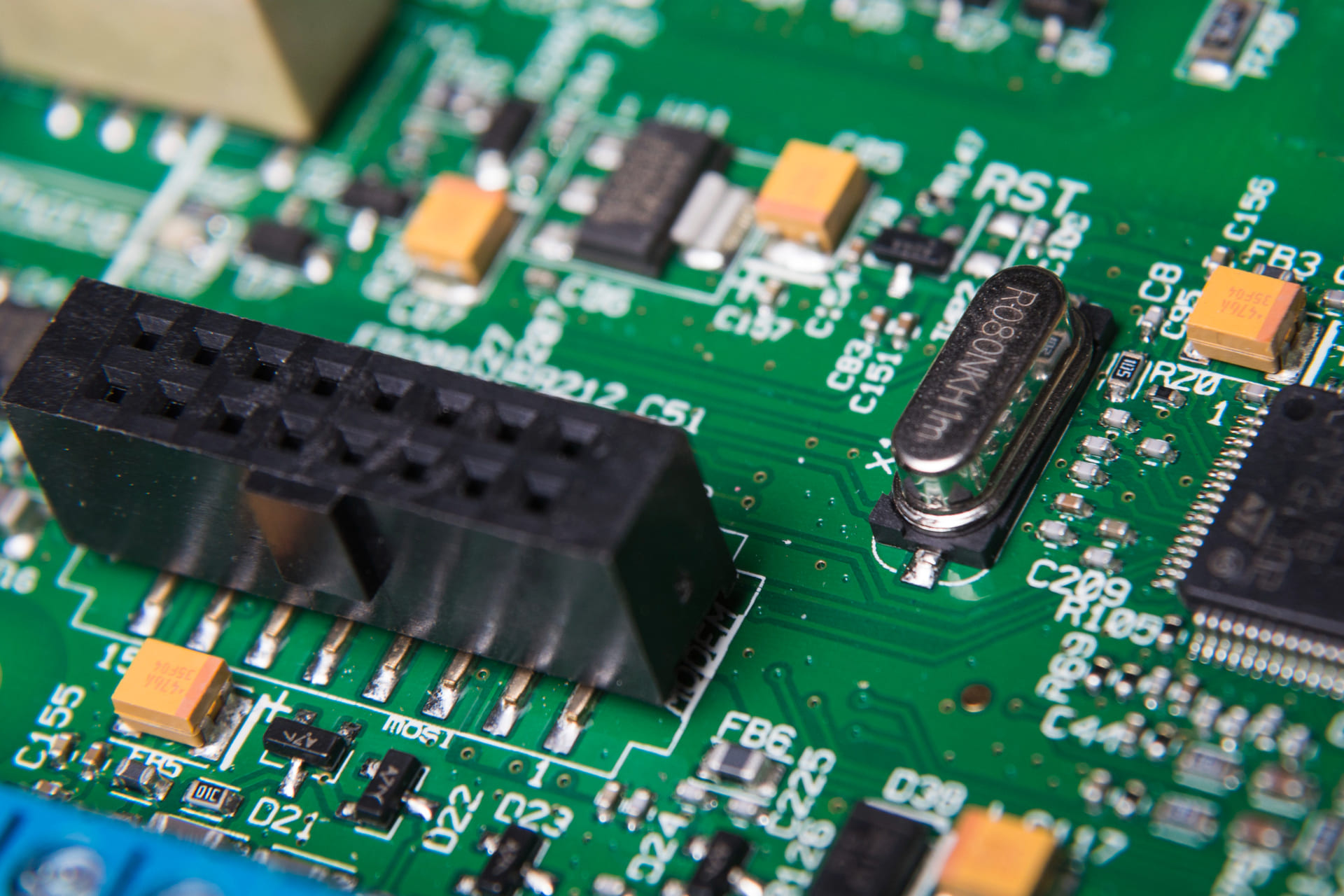

世界的な半導体不足は、単なる突発的な現象ではなく、すでにコロナ以前から兆候が見えていました。背景には、第5世代移動通信システム(5G)の商用化に向けたインフラ整備と、あらゆる産業で進むデジタルトランスフォーメーション(DX)の波があります。これにより、スマートフォンをはじめ、クラウドサービスやIoT機器、データセンター関連の半導体需要が急速に高まり、供給体制の限界が静かに迫っていたのです。

そうした中で2020年、世界は新型コロナウイルスという未曽有の危機に直面します。在宅勤務、オンライン授業、巣ごもり消費といった新たなライフスタイルが急激に拡大し、ノートパソコンやウェブカメラ、タブレット、ゲーム機、スマート家電など、家庭内で必要とされる電子機器の需要が爆発的に増加しました。特に、パワーマネジメントICやドライバーICといった、スマート機器の制御を支える半導体が供給不足に陥り、業界全体がひっ迫していきました。

さらに事態を悪化させたのは、自然災害や工場事故といった予期せぬアクシデントの連鎖です。2021年2月にはアメリカ・テキサス州が記録的な寒波に襲われ、電力供給がストップ。現地に拠点を置くサムスン電子やNXPセミコンダクターズ、インフィニオンなどの主要半導体工場が一時操業を停止するなど、大打撃を受けました。

続く3月には、日本のルネサスエレクトロニクスの茨城工場で火災が発生。車載用マイコンを主に製造していた重要な生産ラインが数か月にわたって停止し、自動車業界を中心に大きな供給不足を引き起こしました。加えて、半導体生産の中枢を担う台湾では、水不足と発電所のトラブルが重なり、TSMCやUMCといった大手ファウンドリー企業が減産を強いられる事態となりました。

これらの出来事は、半導体産業のグローバルな脆弱性を浮き彫りにしました。社会全体のデジタル化に不可欠な基幹部品であるにもかかわらず、その供給は天候や地理、インフラ環境といった外部要因に大きく左右される――その現実が、あらためて世界に突きつけられたのです。

経済的要因「需要と供給のミスマッチ」

世界的な半導体不足の根本には、「需要と供給のバランス」が大きく崩れたことがあります。特に2020年以降、スマートフォンの5G対応化に加え、クラウドサービスの需要拡大、PC・家電の買い替え需要増といった要因が重なり、半導体需要は一気に加速しました。一方で、パンデミックの影響により、主要な製造拠点である中国や東南アジア諸国ではロックダウンが相次ぎ、製造ラインの稼働率が著しく低下。各国の国境管理強化や輸送インフラの停滞も重なり、サプライチェーン全体が機能不全に陥りました。

物流の混乱だけでなく、製造設備の稼働に不可欠な材料供給も滞りました。半導体製造には超純水や高純度ガス、フォトレジストなどの特殊材料が不可欠ですが、こうした素材の供給元も影響を受け、製造現場での歩留まりや納期に深刻な影響が出たのです。これにより、限られた生産能力をどの業種・用途に割り振るかという「需給の優先順位」が世界規模で問題化しました。

特に混乱を極めたのが自動車業界です。コロナ初期には世界的に需要が急落し、多くのメーカーが半導体の発注量を削減しました。ところが2020年秋以降、意外な速さで自動車需要が回復。とくに電動化・自動運転化が進む中で、車載用マイコン(MCU)やセンサー関連チップなどの需要が急増しました。

しかしその頃には、車載半導体の生産ラインがすでに他の需要(ノートPC、ゲーム機、家電など)へと転用されており、再び車載用に切り替えるには時間とコストがかかる状況でした。特に車載用半導体は長寿命・高信頼性が求められることから、製造には特殊なプロセスが必要であり、汎用の生産ラインで代替するのが難しいという構造的な問題もあります。

こうした背景から、「一時的な需給ギャップ」ではなく、「用途別の設備・体制の構築ミス」や「業界間の連携不足」が事態を深刻化させたと言えるでしょう。半導体というグローバルかつ戦略的な物資の需要予測・配分がいかに困難であるかを、世界が痛感した出来事となりました。

政治的要因「米中摩擦と安全保障リスク」

近年、半導体は単なる工業製品ではなく、安全保障上の重要資源とみなされるようになりました。その中で最も大きな影響を与えたのが、米中間の政治的対立です。特に2019年以降、アメリカ政府は中国の通信機器大手・ファーウェイ(Huawei)に対する禁輸措置を強化し、同社が海外から最先端半導体を調達できないように制限をかけました。この動きは、半導体の製造・供給における自由貿易の原則に強い制約を与え、各国企業が供給元を見直す契機となりました。

さらに、製造受託最大手である台湾のTSMC(台湾積体電路製造)に世界の最先端チップ生産が依存している構造が、地政学的リスクの象徴として浮き彫りとなりました。台湾海峡をめぐる緊張の高まりは、TSMCの操業継続に対する不安を生み、半導体の供給網全体が一国・一企業に過度に集中していることの危うさを各国が認識するきっかけになりました。

アメリカはこの流れを受け、サプライチェーンの国内回帰を進めるため、2022年に「CHIPS法(半導体支援法)」を制定。国内における先端半導体工場の建設を支援し、中国への先端技術の流出防止を強化する姿勢を示しました。一方の中国も、「中国製造2025」などの政策を通じて半導体の国産化を加速。国家ぐるみでの技術獲得・育成を急速に進めており、両国間のテクノロジー冷戦とも呼べる状況が続いています。

このように、半導体は今や国家戦略の一環として取り扱われており、貿易・外交・安全保障が複雑に絡む領域となっています。政治的対立が1つの工場や企業の供給能力だけでなく、世界中の製品出荷や価格、技術革新のスピードにまで影響を及ぼすようになったのです。今後も、半導体をめぐる政治的な動向は、世界経済に大きな波紋を広げていくと考えられます。

まとめ

2020年以降の半導体不足は、世界のサプライチェーンがいかに繊細で相互依存しているかを示した出来事でした。技術革新の進展に加え、気候変動・国際政治・社会インフラの変化といった複合的な要因が絡み合い、供給のひずみが一気に表面化しました。

半導体は単なる製品ではなく、今や「社会の神経系」と言える存在です。今後の成長と安定供給のためには、国家・企業・国際社会が一体となってリスクを見据えた備えを進める必要があります。