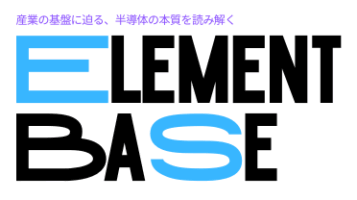

私たちの暮らしを支えるあらゆる製品に、目に見えないかたちで「半導体(IC)」が組み込まれています。テレビや冷蔵庫などの家電製品から、スマートフォンや自動車、ICカード、ゲーム機に至るまで、あらゆる場面でICは重要な役割を果たしています。高度な制御、情報処理、通信、センサー機能など、製品ごとの特性に応じた多様なICが搭載され、それぞれの機器を円滑かつ高性能に動かしています。

本記事では、分野別にICの用途や役割をわかりやすく整理し、日常生活にどれほど深く関わっているのかを紐解いていきます。

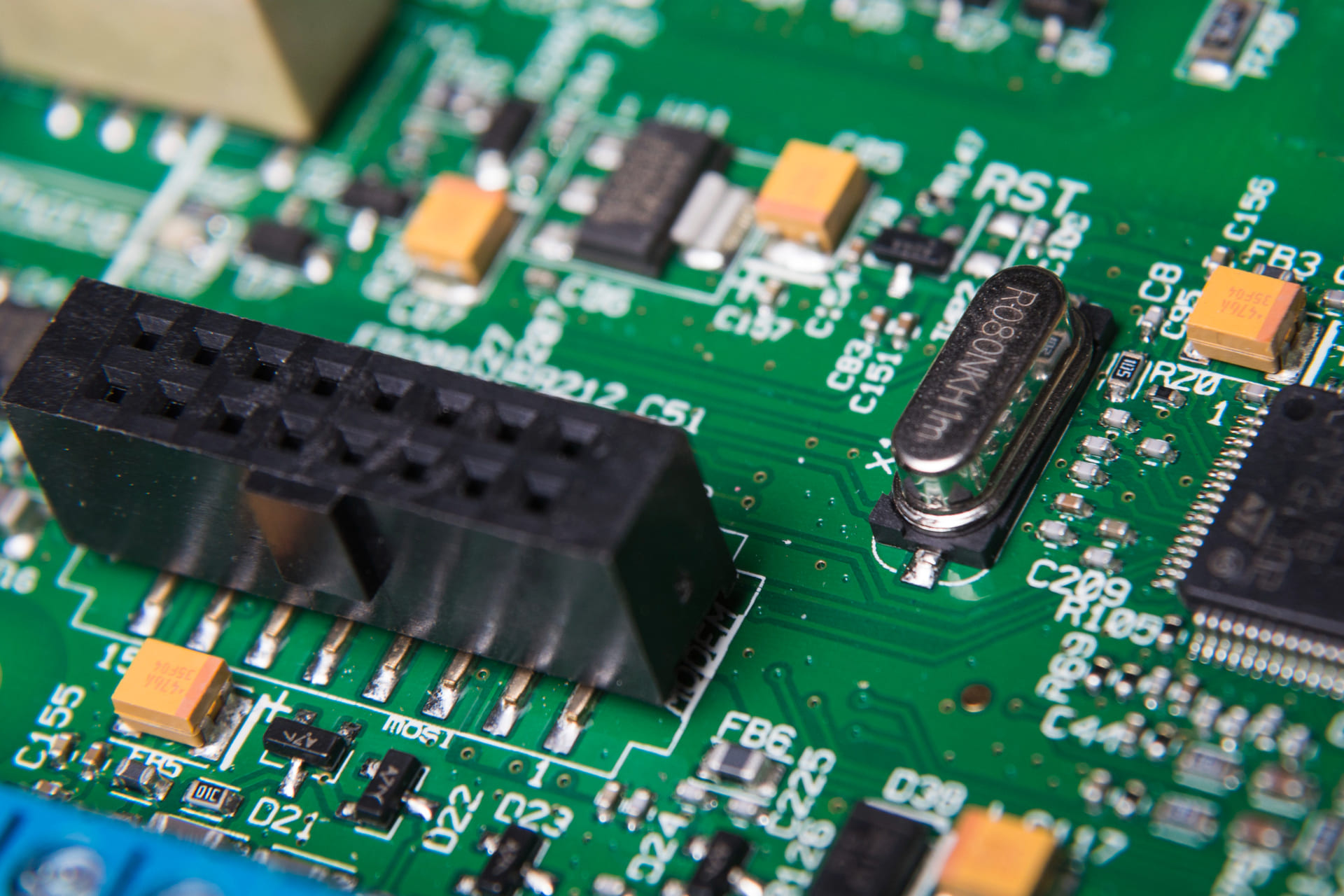

家電に使われる半導体ICの役割

現代の家庭用電化製品は、単なる「機械」ではなく、高度な電子制御によって快適性や利便性を実現する「スマート家電」へと進化しています。テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、デジタルカメラなどには、それぞれの機能に特化したIC(集積回路)が数多く搭載されています。

たとえば、画面制御用の映像処理IC、温度や湿度の検知に使われるセンサーIC、タイマーや予約設定を担うマイコン(MCU)、消費電力を最適化する電源管理IC(PMIC)などが協調して動作し、製品の高機能化や省エネルギー性能を支えています。家電製品の操作性や自動化、ネットワーク連携を実現するためにも、半導体の高度化は欠かせない存在となっています。

たとえば、炊飯器は一見シンプルな調理家電に見えますが、内部では複数のICが精密に連携して、最適な炊き加減や保温制御を実現しています。具体的には、以下のような多数のICが搭載されています。

- 炊飯モードの設定や温度制御を司るMCU(マイクロコントローラ)

- 加熱用ヒーターを制御するIGBTドライバ

- 内釜の温度や蒸気状態を検知する温度センサー

- 静電容量式のタッチセンサーによる操作パネル

- 音声案内を出力する音声合成IC

- スピーカーを駆動するオーディオアンプ

- 液晶表示を制御するLCDドライバ

- 調理履歴や各種設定を記憶するEEPROM

- 電源を安定供給する電源IC

これらの半導体によって、ユーザーは「炊き分け」「予約炊飯」「自動保温」といった機能を簡単に使えるようになっており、炊飯器はまさに半導体技術の恩恵を身近に体感できる代表的な家電といえるでしょう。

車載半導体が支えるクルマの高度化

自動車は今や「走る半導体」とも呼ばれるほど、多種多様な半導体が搭載された高度な電子システムの集合体です。

エンジンやトランスミッション、ブレーキといった走行制御はもちろん、パワーステアリングや電動ミラーなどの車体制御、カーナビやオーディオなどの情報系、さらにはセンサーや通信、照明制御に至るまで、その機能のほぼすべてがICによって支えられています。

特に電気自動車(EV)や自動運転車の普及が進むにつれ、半導体の役割は飛躍的に拡大し、より高性能で信頼性の高いデバイスの搭載が求められるようになっています。

ECUとMCUが担う制御中枢

車載制御の中枢を担うのが、ECU(Electronic Control Unit)とMCU(Microcontroller Unit)です。ECUは車両内のあらゆる機能を統合的に管理する頭脳のような存在で、車種によっては100個以上のECUが搭載されることもあります。

それぞれのECUには複数のMCUが組み込まれており、エンジンの燃焼制御、トランスミッションの変速、ブレーキの制動力制御、車間距離の維持、自動運転支援システム(ADAS)の演算処理などをリアルタイムで制御します。

近年では、複数の機能を統合した「統合型ECU」や、「自動車版SoC」とも呼べる高性能プロセッサ(例:NVIDIA Orin、Renesas R-Carなど)の開発が進み、制御の一元化と省スペース化が図られています。

センサーとパワーデバイスの進化

高度な運転支援と安全性能を実現するには、車両の外部・内部環境を正確に把握する高精度センサーの存在が不可欠です。LiDAR(光検出と測距)、ミリ波レーダー、赤外線センサー、GPS、加速度・ジャイロ・圧力センサー、カメラ用イメージセンサーなどが、運転者の代わりに「見て・感じる」役割を果たします。

また、動力源としてのモーター制御や回生ブレーキ、電力の変換・供給には、IGBTやMOSFETなどのパワー半導体が活躍します。近年は、従来のシリコン素子に代わり、スイッチング速度に優れたSiC(炭化ケイ素)や、高耐圧・高周波動作が可能なGaN(窒化ガリウム)などの次世代パワーデバイスが注目されており、EVの性能向上や省エネ化を支える鍵となっています。

ICカードに搭載されるICの種類と機能

ICカードは、カード内部にICチップを埋め込むことで、高度な情報処理とセキュリティ機能を実現した電子カードです。搭載される主な構成要素には、演算処理を担うCPU、暗号演算を高速化するコプロセッサ、読み取り専用のROM、一時記憶用のRAM、書き換え可能で長期保存が可能なEEPROMなどがあります。

通信方式の違いにより、端末機に直接接触して情報をやり取りする「接触型」と、アンテナを内蔵し無線通信で情報をやり取りする「非接触型」に分類され、それぞれの用途や運用環境に応じた設計がされています。特に非接触型は、利便性と耐久性から公共交通や社員証などに多く用いられています。

多用途に広がるICカードの活用例

ICカードはその高いセキュリティ性能とデータ処理能力により、さまざまな分野での活用が進んでいます。

金融分野では、クレジットカードやキャッシュカードに搭載され、不正利用防止のための暗号認証やワンタイムパスワード生成機能などを担います。交通分野では、SuicaやPASMOなどの非接触型交通系ICカードが普及し、乗車データや電子マネー決済を一枚でこなす利便性を実現しています。

行政分野では、マイナンバーカードや運転免許証のIC化が進み、本人確認や電子署名による行政手続きのオンライン化を支えています。また、企業の社員証や入退室管理、ポイントカードや電子チケットといった商業用途にも幅広く応用されており、ICカードは現代のデジタル社会における不可欠なインフラとなっています。

電子ゲーム機は先端半導体技術の結晶

携帯型・据え置き型を問わず、現代の電子ゲーム機は高度な演算処理と省電力性能を両立した、最先端の半導体技術の集合体です。

小型筐体の中には、演算と描画処理を担うSoC(System on Chip:CPUとGPUの統合チップ)をはじめ、キャッシュメモリと論理回路を集積したeDRAM、リアルタイム処理に特化したDSP(デジタル信号プロセッサ)、低消費電力制御用のMCU(マイクロコントローラユニット)が実装されています。

さらに、タッチパネル制御用ICや、加速度・角速度などを検知するMEMSモーションセンサー、通信機能を支えるNFC制御IC、LEDの輝度制御を行うドライバICなど、多数の機能特化型ICが相互に連携し、高度なインタラクションを実現しています。

高速処理と低消費電力を両立する設計

近年のゲーム機では、ユーザー体験の向上とバッテリー持続時間の確保という相反する要求を満たすため、IC設計の最適化が進んでいます。

グラフィック処理には、マルチコア化されたGPUと高帯域メモリの組み合わせによって高解像度かつ滑らかな描画を実現し、同時に熱制御と消費電力の抑制を両立しています。これを支えるのが、電圧制御や電力分配を最適化するPMIC(Power Management IC)です。

各コンポーネントへの電力供給をミリ秒単位で制御することで、必要な場面でだけ性能を引き出すことが可能となり、結果として高性能かつ長時間稼働というバランスの取れたハードウェアが完成します。

このように、ゲーム機の中核は、高度に統合されたIC設計と、用途ごとに最適化された制御技術の結晶といえます。

まとめ

半導体(IC)は、今や家電から自動車、スマートフォン、ICカード、電子ゲーム機に至るまで、あらゆる分野で欠かせない存在です。それぞれの機器に求められる機能や性能に応じて、制御、演算、通信、センシング、電力管理などの多様な役割を担うICが組み込まれています。特に、車載分野では統合ECUの普及やセンサー技術の進化が著しく、今後ますますICの重要性は高まっていくと考えられます。私たちの生活の質を高め、便利で安全な社会を実現するために、IC技術の進化と活用範囲の広がりから目が離せません。