私たちの暮らしを支えるスマートフォンやパソコン、家電、自動車、さらには社会インフラに至るまで、あらゆる場所で半導体が欠かせない存在となっています。現代社会はまさに「半導体なくして成り立たない」と言っても過言ではなく、その重要性は経済安全保障の観点からも注目されています。近年では、AIやIoT、自動運転、5G通信といった先端技術の発展とともに、半導体の用途はさらに広がり続けています。

本記事では、半導体が具体的にどのような分野で使われ、どのような役割を果たしているのかを、分かりやすく丁寧に解説します。

なぜ半導体は「産業の米」と呼ばれるのか

「産業の米」という表現は、日本の高度経済成長期においては鉄鋼を指すものでした。鉄鋼は建築や自動車産業、造船などの基幹産業を支える材料として、経済発展の根幹にありました。

しかし現在、この「米」の称号は、圧倒的な存在感を放つ半導体へと移り変わっています。その理由は、半導体が単に1つの部品としての役割を超え、情報処理・通信・制御・記録など多様な機能を1チップで担う構成要素として、あらゆる分野の製品やシステムに組み込まれているからです。

さらに、半導体技術の進展はAI、IoT、自動運転、ロボティクスなど次世代産業の成長とも密接に結びついており、もはやその供給が止まれば、現代の経済活動自体が停止するといっても過言ではありません。

知的な機能を持つ製品に不可欠な存在

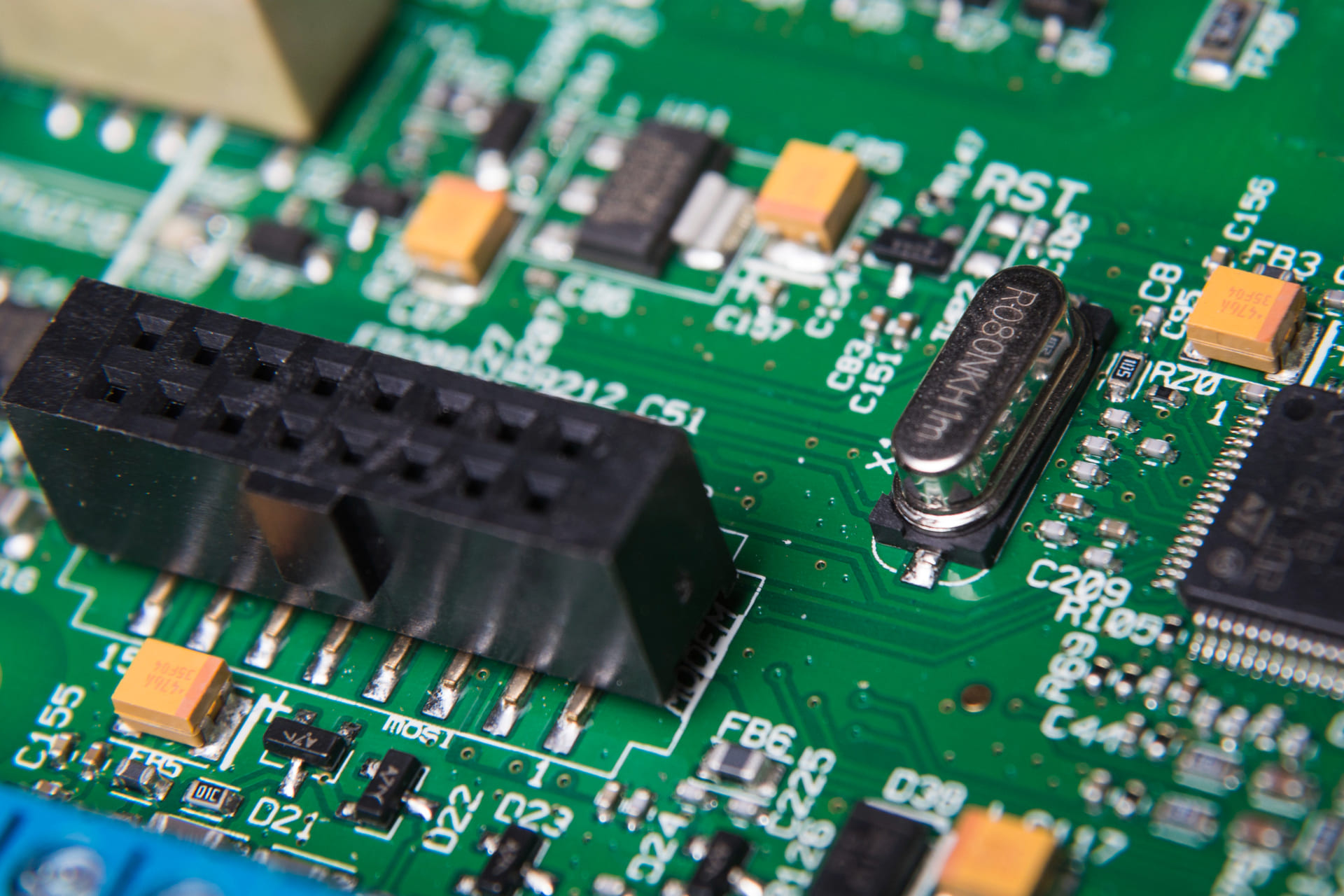

私たちの生活に身近なスマートフォンやパソコン、テレビ、カーナビ、洗濯機といった家電製品には、必ずといってよいほど半導体が搭載されています。これらは単に電気で動くだけでなく、「考える」機能、すなわち情報を処理したり判断したりする知的な機能をもつ製品です。

さらに、製造現場のFA機器や医療機器、通信ネットワーク、交通管制、金融インフラなどの社会基盤でも、センサやマイコン、制御IC、通信ICといった多様な半導体が用いられています。

このように、デジタル処理を必要とするあらゆる機器において、半導体は“頭脳”としての役割を果たしており、「使われていない製品を探すほうが難しい」と言われるのも頷けます。その重要性は日常生活だけでなく、産業・経済・安全保障の分野にも及び、今や国家戦略の中核に位置づけられる存在となっています。

半導体が活躍する主な分野

私たちの身のまわりには、目に見えないところで数えきれない半導体が稼働しています。家庭で使う電化製品から社会インフラ、さらには医療・航空・防衛といった高度な分野まで、半導体は幅広く応用され、その存在なしでは多くの機器やシステムが成立しません。特に、情報処理や制御、通信、センシングといった知的機能を要する分野においては、半導体の役割が年々増しています。この章では、半導体が社会のどのような場面で活躍しているのか、主な用途領域を俯瞰して解説します。

情報通信やスマートデバイスの基盤

スマートフォンやパソコン、ウェアラブルデバイス、ICカードといった私たちの日常に浸透するあらゆる製品の内部には、複数の半導体チップが搭載されています。これらのデバイスは、CPUやGPU、メモリ、センサ、通信モジュールなどのICによって、複雑な情報処理・画像処理・位置検知・無線通信などを高速かつ省電力で実行しています。

さらに近年では、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)、5Gといった次世代の技術にも、より高度な演算性能とリアルタイム処理能力が求められており、それを支えるのも高度に進化した半導体技術です。クラウドからエッジまで、情報通信インフラの根幹はすべて半導体で構成されていると言っても過言ではなく、現代社会においては“目には見えないインフラ”として機能しています。

車載・医療・インフラなどの広がり

自動車産業における電動化と自動運転の進展により、車1台あたりに搭載される半導体の数は飛躍的に増加しています。パワー半導体による駆動制御、センサICによる周囲検知、通信ICによる車載ネットワークなど、多岐にわたる機能が半導体によって支えられています。

医療分野では、MRIや超音波診断装置などの高精度機器、さらにはウェアラブル型の健康管理デバイスにも各種のICが組み込まれており、診断の精度向上やリアルタイムの健康モニタリングを可能にしています。

また、電力・交通・通信・水道といった社会インフラの安定運用にも、制御系ICやセンサ、マイコンなどが不可欠であり、システムの安全性と効率性を高めています。さらに、軍事や安全保障分野でもミサイルやレーダーシステム、高性能無線機などに高集積・高耐性の半導体が搭載されており、半導体は経済資源にとどまらず、国家戦略物資としての地位を確立しつつあります。

コンピュータを支える多様な半導体

コンピュータは、高速な演算と柔軟な処理能力をもつプロセッサだけで成り立っているわけではありません。その内部では、膨大な種類の半導体デバイスが連携しながら処理の精度と効率を高めています。CPU、GPU、FPGA、各種メモリ、入出力インターフェース用ICなど、それぞれが特定の役割を担いながら、コンピュータ全体の動作を統合しています。ここでは、コンピュータという複雑なシステムを構成するために必要な主要半導体と、その役割について詳しく見ていきましょう。

スパコンから家庭用PCまで構成する

スーパーコンピュータ(スパコン)は、膨大な計算処理を極めて短時間で実行するために、数万単位の高性能プロセッサや高度な通信制御ICを搭載しています。

たとえば日本のスパコン「富岳」には、富士通製の特注CPU「A64FX」が16万個以上使用され、並列計算能力を極限まで引き出す構成となっています。演算処理を高速化するGPU(グラフィックス処理装置)や、複雑な回路構成をソフトウェア的にカスタマイズできるFPGA(Field Programmable Gate Array)なども多く用いられ、複数の演算資源が連携して高度なシミュレーションを実現しています。これらは主に科学技術計算や気象予測、創薬シミュレーションなどで活用されています。

一方、家庭用のパソコンにも、構成要素としては同様にCPU、GPU、メモリ、ストレージ、各種制御ICが搭載されていますが、用途に応じて処理能力や消費電力が最適化され、コストパフォーマンスが重視された設計となっています。

つまり、スパコンもPCも、使用するICの基本構成は似ていても、その規模と性能、用途は大きく異なるのです。

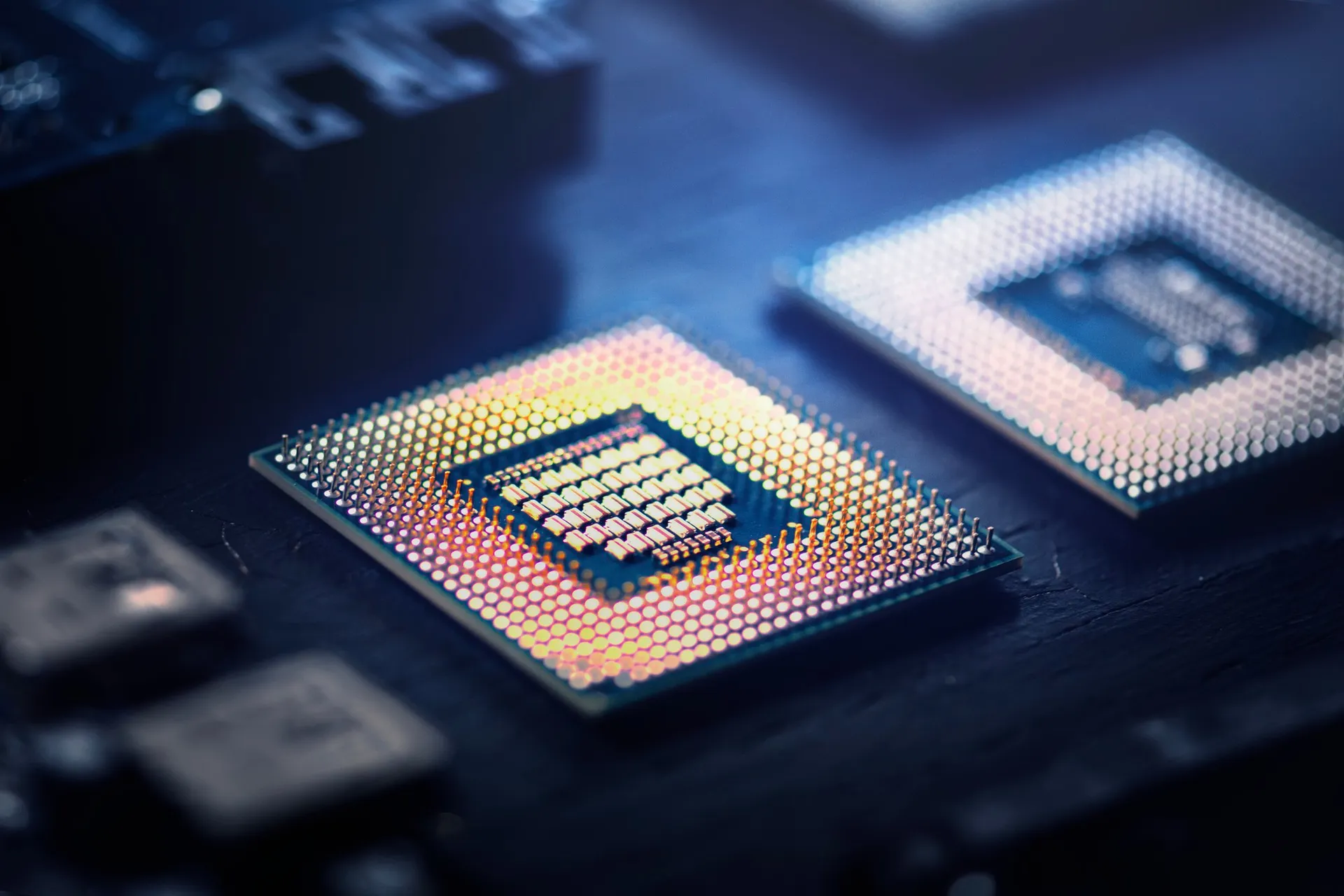

代表的なプロセッサ製品と用途の違い

プロセッサ(CPU)は、コンピュータの「頭脳」として論理演算や制御を行う中心的存在です。その性能や設計思想は、使用される環境や目的によって大きく異なります。

たとえば、インテルが展開する「Xeon(ジーオン)」シリーズは、主にデータセンターや高性能サーバー向けに設計されており、多数のコアと大容量キャッシュを備えて並列処理能力に優れています。業務用のワークステーションやAI解析にも適しており、安定した連続稼働が求められる用途に強みを発揮します。

一方、一般的なパソコンに搭載される「Core i」シリーズ(Core i9/i7/i5など)は、高い処理性能と電力効率を両立させたバランス型プロセッサで、ビジネスや家庭での幅広い利用シーンに対応します。入門機向けには「Celeron(セレロン)」や「Pentium(ペンティアム)」など、低価格帯のCPUも存在します。

また、AMDの「EPYC」シリーズは、サーバー市場でインテルと競り合う高性能製品群であり、「Ryzen(ライゼン)」シリーズはゲーミングPCやクリエイター向けに人気のCPUです。こうした製品群は、それぞれのターゲット市場に応じた設計がなされており、処理能力、消費電力、価格のバランスが用途に最適化されています。

スマートフォンにおける半導体の集積

スマートフォンは、ポケットに収まるサイズでありながら、ひと昔前のコンピュータを凌ぐ演算性能と機能性を備えたデバイスです。この高密度な性能の源となっているのが、SoC(System on Chip)を中心とした半導体の集積技術です。CPU、GPU、NPU、DSP、FPGAといった演算系ICが1つのチップに統合され、省電力かつ高機能な処理を可能にしています。この章では、スマートフォンを構成する半導体の中核であるSoCの仕組みと、主要な演算ICの役割を詳しく解説します。

SoCを中心とした集約的な構成

スマートフォンは、限られたスペースとバッテリー容量の中で高機能を実現する必要があるため、「SoC(System on Chip)」と呼ばれる集積度の高い半導体が中核を担っています。

SoCは、演算処理を行うCPU(中央処理装置)に加え、高速なグラフィックス処理を可能にするGPU(画像処理装置)、AI処理に特化したNPU(ニューラルプロセッシングユニット)、音声や映像のリアルタイム処理を担うDSP(デジタル信号プロセッサ)、用途ごとに機能を柔軟に変えられるFPGAなどを1枚のチップに統合した構造です。

この一体化により、従来は複数チップで構成されていたシステム全体を1つの小さなチップに収めることが可能となり、省スペース化と低消費電力化、処理速度の向上を同時に実現しています。また、通信制御ICやメモリコントローラ、セキュリティチップなども含まれているため、スマホ1台で多彩な機能がスムーズに動作する仕組みが整っているのです。

このように、モバイル環境で求められる快適な操作性や省エネルギー性能の裏には、このSoCの進化が大きく関係しています。

多様なメーカーが開発競争を展開

スマートフォンに搭載されるアプリケーションプロセッサの領域では、世界中の半導体メーカーが熾烈な開発競争を繰り広げています。代表的な製品には、Appleが独自開発する「Aシリーズ」があり、iPhoneの性能とバッテリー効率を支える中枢として知られています。

AppleはSoC設計に特化した自社チップでハードウェアとソフトウェアを最適に統合することで、他社との差別化を図っています。また、Qualcommの「Snapdragon」シリーズは、多くのAndroidスマートフォンに搭載されており、5G通信性能やゲーム処理、AI機能のバランスに優れた汎用性の高いSoCとして知られています。

Samsungは自社製の「Exynos(エクシノス)」を展開し、グローバル市場向け端末に搭載しつつ、ARMアーキテクチャのカスタム化にも積極的です。GoogleはPixelシリーズ向けに「Tensor(テンソル)」チップを開発し、AI処理に特化したアーキテクチャによって写真や音声認識機能の強化を図っています。

その他にも、MediaTek(台湾)の「Dimensity」や「Helio」シリーズ、ファーウェイの「Kirin」、UNISOCのミッドレンジ向けチップなどがあり、それぞれターゲット市場や価格帯に応じて独自の設計思想を持っています。

このように、アプリケーションプロセッサの分野は、性能競争とエネルギー効率の両立をめぐって、技術革新が止むことなく進行しているのです。

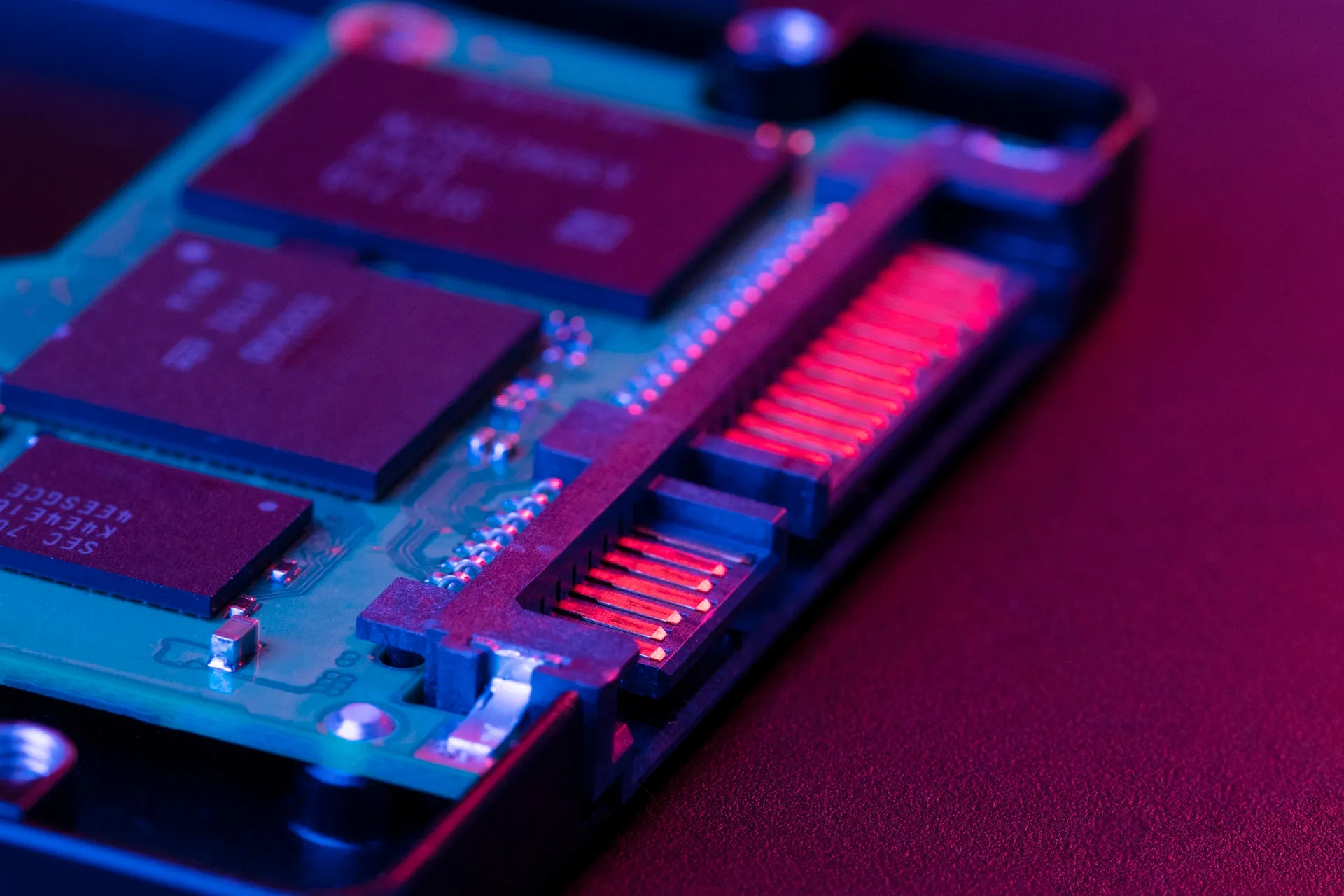

スマホに搭載されるその他の半導体

スマートフォンが私たちの日常を支えるためには、演算処理以外にも通信、記憶、センシング、電源管理など多岐にわたる機能が必要です。それらを実現するために、SoCとは別の多種多様な半導体が端末内部に搭載されています。通信制御用のチップ、メモリ、GPSや加速度センサー、さらにはディスプレイ制御やオーディオ出力に至るまで、各機能ごとに専用のICが役割を担っています。ここでは、スマートフォンの実用性を支える周辺半導体の構成とその重要性を紐解いていきます。

通信制御・記憶・センサー関連IC

スマートフォンは通信・演算・記録・検知といった多機能を小型ボディに凝縮していますが、その中心には多数のICが連携して動作する複雑な構成があります。

たとえば、モバイル通信を制御するベースバンドプロセッサ(BBP)は、音声通話やデータ通信、5G・LTEなどのプロトコル処理を担当し、基地局とのやり取りを成立させる要となる存在です。また、データ処理を支えるメインメモリ(LPDDR)は、高速かつ低電力なDRAMとして、アプリの滑らかな動作を支えます。

さらに、アプリや写真、動画などの保存領域にはNAND型フラッシュメモリが使用され、大容量化と高速読み書きが求められる領域で活躍しています。センサー分野に目を向けると、加速度センサーやジャイロセンサー、GPS、気圧計、近接センサーなどが内蔵されており、端末の位置・動き・周囲の環境をリアルタイムに検知。

こうした情報が、ナビゲーション、歩数計、カメラの手ぶれ補正、画面の自動回転といった機能に結び付いています。これらのICは、SoCとは別の独立したチップとして搭載されることも多く、スマートフォンの高機能化を陰で支える縁の下の力持ちといえるでしょう。

電源供給や周辺機器にも及ぶ半導体の役割

スマートフォンの各機能を安定的に稼働させるためには、適切な電力供給と緻密な制御が不可欠です。その中心となるのがPMIC(Power Management IC/電源管理IC)であり、バッテリーから供給される電圧を機能ごとに最適化し、SoCやメモリ、センサー類へ効率よく電力を分配します。電源のオン・オフ制御、電圧変換、充電管理、熱保護といった重要な役割を担っており、省電力性と安全性を両立させるキーデバイスです。

さらに、Bluetooth、Wi-Fi、NFCなどを制御する無線通信ICも欠かせず、外部デバイスやクラウドとの接続を支えています。周辺機器に目を向けると、USBコントローラ、オーディオアンプ、タッチパネル制御IC、カメラモジュール制御IC、ディスプレイドライバIC(DDIC)など、ユーザーが直接操作・視認・体感する機能にも数多くの半導体が組み込まれています。

これらのICは、使い勝手や応答性に直結するため、スマートフォンの完成度を左右する存在でもあります。端末内に搭載されるICの種類は年々増加しており、今や1台のスマホには数十種類以上、総数で数百個の半導体チップが使われているとされ、日常的に使用しているデバイスがいかに高度なテクノロジーの結晶であるかを物語っています。

まとめ

半導体は、単なる電子部品のひとつにとどまらず、情報社会を支える基盤技術として、広範な分野で不可欠な存在となっています。とりわけ、コンピュータやスマートフォンをはじめとする情報機器では、プロセッサ、メモリ、センサー、通信制御ICなど、多様な半導体が複雑に組み合わさり、ひとつのシステムを形成しています。今後、さらなるデジタル化と自動化が進む中で、半導体の役割は一層重みを増し、その供給体制や技術革新が国際競争力を左右する鍵となっていくでしょう。半導体の基礎と応用を知ることは、テクノロジーの本質を理解する第一歩です。